會興起拜訪「竹塘詹宅」的念頭,是在閱讀李乾朗教授所編著的「台灣近代建築風格」中提到鹿港大木匠師施水龍的作品中,引介竹塘詹宅內部 的施作,對其以(ART DECO)裝飾風格融合傳統工藝的創新感到佩服,於是決定親自一賭風采。因為竹塘鄉就在二林隔壁,以為可享地利之便,但萬萬沒想到車程不出二十分鐘的短距,勘查溯源的過程卻足足耗時一個月之久。

竹塘鄉「詹」是大姓,在日據初期日人招墾彰化竹塘、二林、埤頭,當時苗栗卓蘭詹氏家族亦加入招墾移民至此(竹塘)。這一次客家移民已經不是逃避械鬥的移民,而是計畫式的招墾移民,這也是為何竹塘、二林、埤頭三鄉鎮一帶有客家風俗的起源。但由於是招墾移民的關係,對當時的閩南主流社會並沒有阻抗性,以至於客家血源漸漸在後世被淡忘或者忽略。

所以竹塘處處是「詹宅」,卻都不是我心儀的「詹宅」。網路的搜尋與公部門的詢問均無法得到明確訊息,最後只能用最草根的「田野調查」方式進行追蹤;不過最笨的方法,往往是最好的方法;而且過程中無意間還多認識了好幾幢藏身於田野間的民居古厝 與趣味的街屋。

但是,我無法形容第一次看見「詹宅」時,驚訝與失落的心情;驚訝的是這麼一座高雅的宅院竟然淪落到無人居住,近乎荒廢的下場;失落的是庄內附近的多位老人家,竟拒絕或者是迴避有關於對「詹宅」的詢問,而口氣中隱約嗅出許多不可言喻的神祕味道。

就是這種隱晦不明,再次激起我「一探究竟」的鬥志,也從此開始與「竹塘詹宅」結緣。

「竹塘詹宅」確實有一段坎坷的身世背景。詹宅經歷過兩次大的變遷,現貌為1932年詹仁華所建。詹仁華係日據時期竹塘農會創會理事長,其父親為詹日記, 曾擔任區長之職,為當時竹塘首富,擁有田地約200甲。

1925年間詹日記於現址興建一進三護龍的合院,但在興建過程,承建包工師傅(同鄉,也姓詹有親戚關係)三番兩次藉故增加費用,詹日記雖多應允給付,但在三合院完工後,詹家卻隨即發生許多不平安的事件,其中三個孫子志勇(昭雲之子)、志龍(仁華之子)、志宜(芳勒之子)(志宜為仁華堂兄弟金長之子)正值二十幾歲的青年,卻連續不幸因病去世。次子詹仁華興起拆屋「緝兇」並重建的念頭。

但是拆屋「緝兇」的過程,單單「法事 」前後就耗費近六十天,這六十天從廟裡請來媽祖、帝爺公做關起「童」,每天都要普渡,土庫村的村民家家戶戶,每天要提供祭品,晚上緊閉門窗不能出門,是當時竹塘有名的鄉野傳奇事件。

後來,乩童真的在三行瓦間找到符咒與麻雀乾,在正廳門斗中找到金紙包著三撮香灰,按民間奇門習俗,將符咒與麻雀乾、香灰燒掉即可免除大禍,但是若燒燬這些奇門之物,下咒之人必死無疑。

但由於詹姓的建屋師傅,苦苦央求,詹仁華仁心,乃將這些奇門之物丟入糞坑,不過,詹姓師傅不久還是過世了。

之後,詹仁華乃決定聘請大陸高明地理師重新規劃方位,並著手設計合院,但這已經是1932年的事。

1932年日據台灣的磚塊與水泥的生產,已經可以充分供應民 間需求,尤其是洗石子的工藝大量出現,但還是以木構加強磚造為主。「竹塘詹宅」即是當時民間富裕人家的典型代表。

新建的「竹塘詹宅」佔地約2000坪,填平外圍水池,是二進五護龍的合院建築,並建左外護龍四連間供詹家教師詹培勳居住,以便教育子孫,外牆洗石子的壁體與瓷磚均為草綠色 為主,木構漆色使用淺藍灰,這個色澤是極為少見的選擇。

內部的木工則是聘請鹿港名匠施水龍設計,目前留下的遺跡, 室內仍處處可見木工師傅在工藝表現與創新的巧思,而兩側廂房以和室拉門,使整個格局出現高度的穿透性,突顯出開朗的空間性格。尤其是以窗飾工藝更是後來研究台灣近代建築風格時,常常會被提起的代表作品。 現今廳中僅留的蔡榖仁的題聯卻被噴漆破壞,原有郭新林的畫作也被割取,廳堂匾額均已散失, 實在令人感到痛心。

不過,詹仁華與他精心擘畫的宅院並沒有緣份,就在竣工前,不幸過世,又再次為詹宅蒙上一層陰影。1955年詹仁華之四子詹志坤,曾當選彰化實施地方自治的第三屆縣議員 ,是竹塘的一件大事。1970年後詹宅逐漸拆除日式矮牆與圓型水池,改為大庭院。1999年921大地震,前廳屋構震裂,原本居住右護龍之詹家後人, 也搬離現址,留下如今現貌,令人不勝噓唏。

我們可以理解社會變遷過程中交互興替的必然現象,但是許許多多逐漸式微的地域性民居古宅,因無歷史建築的審定,大都在社會的冷漠與後代子孫大意中被犧牲 ,留下許多令人扼腕的遺憾。

「竹塘詹宅」的窘境,只是台灣本土文化流失的一個小縮影,但是否也意味著我們台灣社會對日據時期的殖民記憶,不是選擇遺忘就是跳接。

而我能做的只有聆聽與尊重,並忠實紀錄所見、所聞、所想,還有留下些許未來供後人憑弔的影跡。

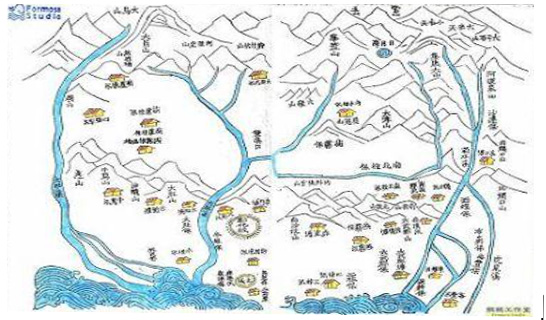

首先必須說明,清領時期濁水溪大小改道無數次,人們為河道命名的速度卻趕不上改道的速度,當時人往往拿現成溪名胡亂套在溪流頭上,加上當時的地圖沒有使用科學比例尺,因此古地圖的相對位置和溪名僅供參考,真相尚無定數。比方說「東螺溪」這個名字,在清領時期代表的究竟是哪條溪流,今天仍有兩派說法:一派認為東螺溪是日治時期的西螺溪,也就是現在的濁水溪河道;另一派認為日治時期的東螺溪就是清朝的東螺溪。

事情當然沒有這麼單純。